2024 年第三季度总结

这里记录下第三季度自己的一些想法,为了日后翻阅方便!

- 十月

- 《南京大屠杀》

- 《没有一种生活是可惜的》

- 《追风筝的人》

- 十一月

- 直面问题而非逃避

- 学习资料不要贪多

- 十二月

- 康威定律

- 避免文革的重来

- 程序员的技术债

十月

光阴如火,只唱一生!

如果不提二十周年,我真的没有意识到有一件事情让我身在其中那么长的时间。所有过去的失败和骄傲,所有的聚散离合,就像是发生在昨天。和很多人一样,我也奢望下一个二十年后我们还能坐在台上,像我们年轻时总会想起的诗句那样,光阴如水、光阴如火,我们在大地上只唱一生。”

一 南京大屠杀

南京大屠杀:人类历史黑暗一页!

- 第二章 六周暴行

日军无法向战俘提供食物,所以必须将他们消灭。杀掉战俘不仅可以解决粮食问题,而且消除了报复的可能性。毕竟,死去的敌人无法组织游击队。

大规模屠杀战略包括以下几步:先是向中国人假意许诺,只要停止抵抗就可以获得公正待遇,哄骗他们向日本占领军投降,然后将他们分成100~200人的小组,最后将他们诱拐到南京近郊的不同地方杀害。中岛希望,大部分战俘会由于进一步抵抗无望而失去信心,从而服从日本人的任何指令。

中国军队不愿还击,这让东史郎深感惊讶。在日本的军队文化中,飞行员佩带匕首而非降落伞,他们宁可自杀也不愿被俘。对来自这种文化背景的人来说,中国人不与敌人死战到底的行为实在令人费解。当发现战俘人数远远超过征服者的人数时,他对中国人就更加鄙视了。

回顾数千年的人类历史,在战争期间实施残忍的暴行显然并非某个民族或某种文化独有的现象。文明的外衣似乎过于脆弱,人类很容易将它弃之不顾,在战争的压力下尤其如此。

许多日本士兵承认,杀人对他们来说是件很容易的事,因为他们所受的教育是,除了天皇,其他人的生命(甚至他们自己的生命)都是微不足道的。

- 第三章 恐怖的六星期

有一位孕妇开始为自己的生命抗争,她拼命抓打着那个试图将她拖去强奸的士兵,拼命反抗。没有人过去帮她,最后,那个士兵将她杀死并用刺刀剖开她的肚子,不仅扯出了她的肠子,甚至将蠕动的胎儿也挑了出来。

尽管中国俘虏在人数上大大超过了折磨他们的日本刽子手,并有可能最终战胜他们,却没有一个人采取行动。

在南京,日军的人性泯灭和性变态已经到了无以复加的地步。就像许多日本士兵为排遣反复屠杀的单调乏味而发明各种杀人比赛一样,有些日本士兵因纵欲过度而感到厌倦,于是发明了消遣性的强奸和凌虐游戏。

- 第五章 南京安全区

回顾历史,面对5万日军对南京城的蹂躏,安全区20多个外国人却竭尽全力保护这么多中国难民,这不啻一个奇迹。要知道,他们在日军占领南京之前的职业是传教士、医生、教授和企业主管,而不是身经百战的军官。

拉贝和安全区国际委员会的其他20多位成员要保护几十万中国平民免受5万多名日军的伤害,这无异于蚍蜉撼大树,他们所能做的极为有限

拉贝的纳粹党员身份使一些日本士兵在实施进一步犯罪之前有所顾忌——至少拉贝在场时如此。

- 结语

在本书最后,我将对人性的阴暗面进行一些个人探索。南京大屠杀留给世人很多重要的教训,第一个教训就是人类文明本身十分脆弱,如同薄纸。

应该从南京大屠杀中吸取的第二个教训是权力在种族灭绝中所起的作用。

要吸取的第三个教训也许是最令人痛心的,即人类心灵竟能如此轻易地接受种族屠杀,并使我们所有人都成为消极旁观者,在面对最不可思议的暴行时无动于衷。南京大屠杀当时是世界媒体的头版新闻,然而当南京整座城市陷入肆意屠杀时,世界上大部分人却袖手旁观,无所作为。

二 没有一种生活是可惜的

主要摘录一些阅读《没有一种生活是可惜的》过程中,比较有意思的句子。

- 一个记忆回来了

写作过程让我明白,人是为活着本身而活着,而不是为活着之外的事物所活着。

- 爸爸出差时

生活是那么的强大,它时常在悲伤里剪辑出欢乐来。这就是我为什么喜爱《爸爸出差时》,因为库斯图里卡剪辑出了生活里最为强大的部分,然后以平凡的面貌呈现出来。

生活的强大是如何在艺术作品中表现出来的?不是庞然大物招摇过市,而是在微小之处脱颖而出。

- 可乐和酒

我的漏漏总算知道他喜爱的饮料叫什么名字了。此前很长的时间,他一直迷失在词语里,这是我的责任,我从一开始就误导了他,混淆了两个不同的词语,然后是我的侄儿跟随我也蒙骗了他,有趣的是我侄儿对漏漏的蒙骗,恰好是对我的拨乱反正,使漏漏在茫茫的词语中找到了方向。可乐和酒,漏漏现在分得清清楚楚。

- 恐惧与成长

那些自发的恐惧不一样,这样的恐惧他总是能够自己克服,每一次的克服都会使内心得到成长。

- 纵论人生,纵论自我

《活着》告诉我这样一个朴素的道理:每个人的生活是属于自己的感受,不是属于别人的看法。

- 我们生活在巨大的差距里

历史的差距让一个中国人只需四十年就经历了欧洲四百年的动荡万变,而现实的差距又将同时代的中国人分裂到不同的时代里去了,就像前面说到的北京男孩和西北女孩,这两个生活在同样时代里的孩子,他们梦想之间的差距,让人恍惚觉得一个生活在今天的欧洲,另一个生活在四百年前的欧洲。这就是我们的生活,我们生活在现实和历史双重的巨大差距里,可以说我们都是病人,也可以说我们全体健康,因为我们一直生活在两种极端里,今天和过去相比较是这样,今天和今天相比较仍然是这样。

。历史的差距让一个中国人只需四十年就经历了欧洲四百年的动荡万变,而现实的差距又将同时代的中国人分裂到不同的时代里去了,就像前面说到的北京男孩和西北女孩,这两个生活在同样时代里的孩子,他们梦想之间的差距,让人恍惚觉得一个生活在今天的欧洲,另一个生活在四百年前的欧洲。这就是我们的生活,我们生活在现实和历史双重的巨大差距里,可以说我们都是病人,也可以说我们全体健康,因为我们一直生活在两种极端里,今天和过去相比较是这样,今天和今天相比较仍然是这样。

三十年前,我刚刚从事讲故事的职业时,读到过挪威易卜生的一段话,他说:“每个人对于他所属的社会都负有责任,那个社会的弊病他也有一份。”所以说与其说我是在讲故事,不如说我是在寻求治疗,因为我是一个病人

三十年前,我刚刚从事讲故事的职业时,读到过挪威易卜生的一段话,他说:“每个人对于他所属的社会都负有责任,那个社会的弊病他也有一份。”所以说与其说我是在讲故事,不如说我是在寻求治疗,因为我是一个病人

三 追风筝的人

人生就是一场救赎与自我救赎的过程。

- 第三章

罪行只有一种,只有一种。那就是盗窃,其他罪行都是盗窃的变种。“当你杀害一个人,你偷走一条性命,”爸爸说,“你偷走他妻子身为人妇的权利,夺走他子女的父亲。当你说谎,你偷走别人知道真相的权利。当你诈骗,你偷走公平的权利。你懂吗?”

- 第四章

当然,哈桑对此一无所知。对他而言,书页上的文字无非是一些线条,神秘而不知所云。文字是扇秘密的门,钥匙在我手里。完了之后,我嘴里咯咯笑着,问他是否喜欢这个故事,哈桑拍手叫好。

他称呼阿塞夫为少爷,有个念头在我脑里一闪而过:带着这种根深蒂固的意识,生活在一个等级分明的地方,究竟是什么滋味?

- 第十二章

我屏住呼吸。刹那间,我觉得跳蚤市场里面所有的眼睛都朝我们看来。我猜想四周似乎突然寂静下来,话说到一半戛然而止。人们转过头,饶有兴致地眯起眼睛。

我妒忌她。她的秘密公开了,说出来了,得到解决了。我张开嘴巴,差点告诉她,我如何背叛了哈桑,对他说谎,把他赶出家门,还毁坏了爸爸和阿里四十年的情谊。但我没有。我怀疑,在很多方面,索拉雅·塔赫里都比我好得多。勇气只是其中之一。

- 第十三章

晚饭后,大家都喝着绿茶,四人一组打扑克牌。索拉雅和我在咖啡桌上跟沙利夫两口子对垒,旁边就是沙发,爸爸躺在上面,盖着毛毯。他看着我和沙利夫开玩笑,看着索拉雅和我勾指头,看着我帮她掠起一丝滑落的秀发。我能见到他发自内心的微笑,辽阔如同喀布尔的夜空,那些白杨树沙沙响、蟋蟀在花园啾啾叫的夜晚。

听到这些,我才明白自己的生活、身上的秉性有多少是来自爸爸,才知道他在人们的生命中留下的烙印。终我一生,我是“爸爸的儿子”。如今他走了。爸爸再也不会替我引路了,我得自己走。

将军和我走进黄昏的阳光中。我们走下台阶,走过一群吸烟的男人。我零星听到他们谈话,下个周末在尤宁城有场足球赛,圣克拉拉新开了一家阿富汗餐厅。生活已然在前进,留下爸爸在后面。

但她发现,我不仅是听她诉说病痛的好听众。我深信不疑,就算我抓起来复枪杀人越货,也依然能得到她对我毫不动摇的怜爱。因为我治愈了她最大的心病,我使她

我边开车边寻思自己何以与众不同。也许那是因为我在男人堆中长大,在我成长的时候,身旁没有女人,从未切身体会到阿富汗社会有时对待女人的双重标准。也许那是因为爸爸,他是非同寻常的阿富汗父亲,依照自己规则生活的自由人士,他总是先看社会规范是否入情入理,才决定遵从还是拒绝。

等到夜阑人静,索拉雅入睡——酒精总是让她睡意朦胧——之后,我站在阳台,吸着冰凉的夏夜空气。我想起拉辛汗,还有那鼓励我写作的字条,那是他读了我写的第一个故事之后写下的。我想起哈桑。总有一天,奉安拉之名,你会成为了不起的作家。他曾经说。全世界的人都会读你的故事。我生命中有过这么多美好的事情,这么多幸福的事情,我寻思自己究竟哪点配得上这些。

- 第十八章

突然间有个年轻的塔利班跑过来,用他的木棒打她的大腿。他下手很重,她倒了下去。他朝她破口大骂,说“道德风化部”禁止妇女高声说话。她腿上浮出一大块淤肿,好几天都没消,但我除了束手无策地站在一旁看着自己的妻子被殴打之外,还能做什么呢?如果我反抗,那个狗杂碎肯定会给我一颗子弹,并洋洋自得。那么我的索拉博该怎么办?街头巷尾已经满是饥肠辘辘的孤儿,每天我都会感谢安拉,让我还活着,不是因为我怕死,而是为了我的妻子仍有丈夫,我的儿子不致成为孤儿。

我不能去喀布尔。我刚才对拉辛汗说,我在美国有妻子、房子、事业,还有家庭。但也许正是我的行为断送了哈桑拥有这一切的机会,我能够这样收拾行囊、掉头回家吗?

我雇了黄包车,在回拉辛汗寓所的路上,我想起爸爸说过,我的问题是,总有人为我挺身而出。

西方的山脉那边某个地方有座沉睡的城市,我的兔唇弟弟和我曾在那里追过风筝。那边某个地方,我梦中那个蒙着眼的男人死于非命。曾经,在山那边,我作过一个抉择。而如今,时隔四分之一个世纪,正是那个抉择让我重返这片土地。

但他们并非全都无亲无故。有很多人因为战争失去了父亲,母亲无法抚养他们,因为塔利班不许女人工作。所以她们把孩子送到这里。”

- 第十二五章

等待他回答的时候,我脑里一闪,思绪回到了很久以前的某个冬日,哈桑和我坐在一株酸樱桃树下的雪地上。那天我跟哈桑开了个残酷的玩笑,取笑他,问他愿不愿意吃泥巴证明对我的忠诚。而如今,我是那个被考验的人,那个需要证明自己值得尊重的人。我罪有应得。

毕竟,生活并非印度电影。阿富汗人总喜欢说:生活总会继续。他们不关心开始或结束、成功或失败、危在旦夕或柳暗花明,只顾像游牧部落那样风尘仆仆地缓慢前进。

它只是一个微笑,没有别的了。它没有让所有事情恢复正常。它没有让任何事情恢复正常。只是一个微笑,一件小小的事情,像是树林中的一片叶子,在惊鸟的飞起中晃动着。但我会迎接它,张开双臂。因为每逢春天到来,它总是每次融化一片雪花;而也许我刚刚看到的,正是第一片雪花的融化。

十一月

我们可以被生活打到,但是不能被生活打败!

人可以被打到,但不能被打败 “人可以被打到,但不能被打败” 这句话充满了哲理和深度,它提醒着我们生活中的一些重要观念和教育意义。 这个观点强调了人类的坚韧和不屈不挠的精神,它告诉我们,即使在面对困难和逆境的时候,我们也有能力战胜困难,继续前进。

一 直面问题而非逃避

知之者不如好之者,好之者不如乐之者?

因为孩子说不想再上语文课,我约了班主任和语文老师交谈,我直接就质疑了语文老师的教学方式,一个是机械化地输出考点不求甚解,另一个是以负面激励的方式说如果不做XXX,以后就上职高。语文老师只是强调自己的 38 年的教龄,以及分数的重要和中考的困难,认为自己做的是对的,说正向负向的都有……

虽然我给了些建设性的意见,比如,让学生喜欢语文主动学习,费曼学习法。但老师并没听进去,就说,为了分数就是得这样,我这是为孩子好。我说,你对孩子好,为什么孩子们感受不到?在班会上都投诉你,你知道现你的课都被孩子们称之为“职高课”吗?但是语文老师还是不以为然,只是说学生误解了她……

最后,我只能说,如果我说,你教的这群学生有人去职高,你就只配教职高,你乐意吗?然后我再反问她,你前两天教学生的“知之者不如好之者,好之者不如乐之者”,你是怎么理解的?老师回答不出来。我说,我来找你目的是希望你做个更好的老师,让孩子喜欢上语文,而不是成为考试机器,我觉得你能做到的……

最后的交流这么结束了,我也不知道会怎么样,语文老师会不会改,不过班主任还是支持我的,就说,她也有些话也不好说,老教师有些弯还转不过来,也希望我给这个老师些机会,后面再看看,保持沟通……

解释一下,我这么做主要是做给孩子看的,身教重于言教,让孩子知道以后如何面对这样的事,如何沟通和表达。有一点是,千万不要害怕穿小鞋长期忍着,也不要做出极端的决定(不上课或是转学),要学会尝试去沟通和改变……因为,忍受和逃避都只会认人自闭,只有面对和改变才会让你有真正的能力和成长……

评论区很多人没看懂耗子哥的意思,语文老师听不听改不改完全不是重点,重点是勇敢沟通不逃避(孩子说不想再上语文课了就是一种逃避)。 遇到不靠谱的老师太常见了,但学习归根到底是孩子自己的事情,这种情况能做到不盲目否定自我,不逃避学习知识,自信地无视穿小鞋等恶劣操作,也就达到目的了。

二 学习资料不要贪多

自己并不清楚自己到底想要什么!

学习一个新知识或者新技能对于 学习资料不要贪多。我们在网上经常看到某些人整理的学习资料动辄几G甚至几十G,很多人追着求分享,可是最后又有几个人看完的呢。我们应该分清重点,我们是学习知识和技能,不是比谁找的资料齐全。

查找资料是一件很费时间精力的事情

- 如果花费了大量时间,都没有找到或者只找到了一些假分享链接,会让整个人心情都不好了,搜索时间多了比看书写代码还累,导致自己大脑有点过度负荷。

- 找不到就容易泄气,总有一种就差这一本的心态。要么自己买一本?然后去购物,无知不觉几个小时过去了,发现好像没什么必要的。纠结的心态就让人焦虑。

- 找资料的过程中容易获得虚幻的学习的快感,好像找资料的过程中就把学习任务完成了,而且我好像已经懂了很多了,我应该休息下奖励下自己,这也有点类似买书如山倒,读书如抽丝的状态。

面对如此庞大的资料不知如何开始

- 当我们坐在书桌前,面对大量的学习资源,很容易挑花了眼。东看看西看看,这也想要,那也想要,等过了很久发现自己还是只学会了皮毛。

- 而且学习知识的前期大多数情况都是枯燥的,如果无法在你能忍受的时间内达到一个能带给你快感的程度,我们大概率会放弃学习。

说到底,还是 自己并不清楚自己到底想要什么!所以,我们应该在学习一个新的知识或者技能时要先想清楚自己为什么要学习这个,然后针对性的去找对应的资料就可以了。

还有就是,我们不知道资料的好坏,不确定花费大量时间学习之后,是否会有良好的成效。所以,我们需要提升选择好资料的能力。最简单的可以先找到经典书籍看,一般被认为经典的在通用性上都是不错的,可以先入门了,形成自己对这块知识的判断力了,再根据自己的需要选择资料。切勿一直陷入不断找资料的循环当中。

十二月

历尽千般苦万般难,生活还要继续!

即使我们全部的努力,不过是完成了最普通的生活。但诚恳和勇敢的人,终将不负岁月,不负自己。

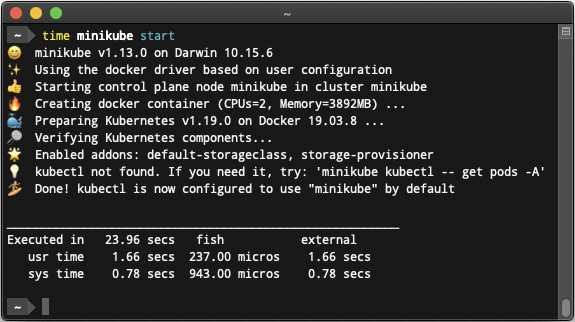

一 康威定律

了解什么是 “康威定律” 呢?

几乎所有我喜欢的软件架构师,都认同康威定律(Conway Law),认为这个定律非常重要,足以影响到所有系统。而且,你没法与之抗争,想要抗拒康威定律注定要失败。康威定律的最好表述是:”任何系统的构成,都反映了设计这个系统的组织结构“。

最初的描述是,如果一个团队编写一个编译器,那么它将是一个单通道编译器;但是,如果两个团队共同开发,那么它将是一个双通道编译器。这个描述后来被发现,广泛适用于大量系统。”软件耦合是由人类交流促成的。” 如果我可以轻松与代码作者交谈,那么我就更容易对代码有更深入的了解,因此我的代码更容易耦合到该代码。

为了适应康威定律,现在有一种策略,就是一旦定下软件架构,就相应改变组织结构,让紧密耦合模块的开发者更容易沟通。

二 避免文革的重来

我们为什么需要更多的描写文革的影视剧?

我对福贵和宋凡平这类角色很共情,是因为我爷爷奶奶很穷,我们家解放后是赤贫。但是以前我爷爷家很有钱,曾经号称有镇子两条街全部的铺面,但是上一代抽鸦片,全部败光。到了我爷爷那一代,家里越来越穷,我爷爷一开始还有比较好的教育,曾经过过县太爷的师爷。但是后来县太爷也没有了,我爷爷就从卖家产到变成一个收各种旧物倒卖的小商人。后来,我们家县城里面的房子都没有了。沦落到要到我奶奶的老家去投靠居住,而最早我奶奶其实是童养媳。你可见这个命运的跌落速度,是跟福贵的故事很类似的。

三 程序员的技术债

程序员常说的”技术债”是什么?

代码是公司的资产,公司总是鼓励大家多写代码。但是,很多人(尤其是管理层)没有意识到,代码也是负债。代码越多,债越多,这就是程序员常说的”技术债”。今天我想谈谈,什么是”技术债”?为什么你拥有的代码太多,不是一件好事。

“技术债”(technical debt)源自著名程序员沃德·坎宁安(Ward Cunningham)的一篇文章。他写了一句话:”交付代码就像负债累累。”你的代码一旦进入生产环境,就像背上一笔债务,将来需要不断支付利息,除非代码不再使用。

这个比喻获得了共鸣,**人们把代码带来的负担,称为”技术债”**。为什么代码好比负债累累?这有两个原因。

第一个原因是,由于各种限制,代码的实现有问题,包含了 Bug,或者选择了有问题的组件,后期需要修改或重写。第二个原因是,即使代码是完美的,但由于技术进步,它会逐渐腐化过时,后期需要不断维护和更新,这通常比原始开发成本更高。这意味着,无论多么小心,上线的代码总是有”技术债”。 可以这样说,所有的代码都是技术债。

“技术债”的可怕之处,在于你必须按时偿还,如果拖着不还,它就会像雪球一样越滚越多,维护成本越来越高,直到再也无法维护,只能放弃这段代码。既然所有代码都是技术债,程序员写代码时,就必须考虑到它的长期成本,尽量减轻自己或别人日后的负担(利息)。

一个基本的事实是 代码越少,技术债越小;没有代码,就没有技术债。从这个角度看,软件开发的正确做法是下面两点。

冗余的代码都要删除。

只实现那些必须实现的功能,除非绝对必要,不要引入新功能。新功能必然带来新的代码,而且新功能一旦添加,就很难废除,总是会保留下来。